选择兴建剧场,不但可以让杨丽萍的作品有地方演,又能让公司进入到政策扶持范围内,还能提供新的利润增长点。

“杨丽萍老师的作品,《云南映象》、《云南的响声》、《孔雀》未来的归宿,以及170多名演职人员的前途,都将通过公司的发展壮大来解决。”在王焱武看来,进行市场运作、引进投资者、最后将公司发展上市,是一个可行的途径。

距离公司上市最少还要3年时间,且结果未知。但私募基金的进入,正在给杨丽萍的公司带来实际转变。

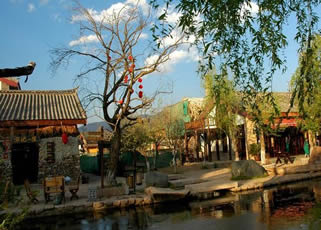

“我们迈出了第一步,3000万元投资可以将公司的无形资产变成有形资产,用1000万元在大理买地盖剧院,这个项目可能还需要6000万元到8000万元的资金,公司自行投资1000万元,剩下的依靠银行贷款和申请项目资金来解决。”银行给出的授信额度让王焱武很有信心:“对于大理的项目,多家银行都表示愿意提供贷款,金额在4000万到6000万之间。”

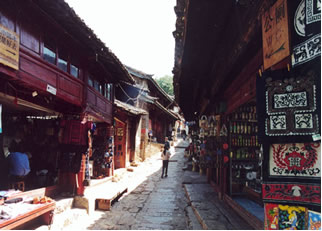

大理的项目,将会给杨丽萍的公司带来一个新的定点演出。“在大理,我们将会上一台全新的、符合当地需要的剧目,既现代又传统。”王焱武介绍,除此之外,杨丽萍的公司还将在丽江与其他企业合作发展另一个定点演出,采用票房分成的方式,公司只负责演出部分。

“公司在昆明也打算有些动作,我们或许将和企业合作建一个类似《云南映象》村的东西。”目前,王焱武正在接触一些可能有兴趣投资的企业。

不难看出,此前流动资金并不非常充裕的云南杨丽萍文化传播有限公司,将大部分融资都用于发展定点旅

游演出方面。选择这种商业模式来发展,是因为公司注意到,不但《云南映象》这个定点演出为公司贡献了大部分的现金流,而且在业内,旅游定点演出也是多家公司的主要利润增长点。

“更重要的原因是,杨丽萍的公司作为一个剧目出品公司,最大的财产是编导创作的产品。作品的版权属于无形资产,我国目前对无形资产的认可和评估方法并不健全,所以在以资产为主导的经济政策指导下,发展遇到巨大的障碍。”王焱武分析,“像文化部门对一个公司的支持,是根据其有形资产来决定支持力度。但我们这种公司一般都是轻资产,即便公司票房很好,但达不到文化部门的要求,也没法得到支持。”

在政府对知识产权的认可及规范化管理尚未达到市场要求的情况下,选择兴建剧场,不但可以让杨丽萍的作品有地方演,又能让公司进入到政策扶持范围内,还能给公司提供新的利润增长点,所以这成了公司与投资方共同的选择。

建剧场的背后,是城市里可用演出场地的极度缺乏。“像《云南映象》、《云南的响声》,杨丽萍老师在创作的时候,都是2个半小时。但现在,这两台剧目都有1个小时的创意被放在仓库里。”王焱武略显无奈。目前,昆明可用的剧场只有昆明剧院、艺术剧院、春城剧院三个。

王焱武对此的建议是,政府可考虑在不影响产业所有权的基础上,使民营文化企业有机会利用政府的一些闲置资源。“至少使他们可以有一个展示及创造的机会。”

“中国的很多城市可用来演出的剧场太少,这是制约各地民营文化企业发展的因素之一,也是这个行业的尴尬。”一名去过国内很多城市的业内人士评价。